魚は体温が低いからタンパク質が分解されやすい

2025.04.01

ここでは魚の体温とタンパク質構造の柔軟性、これらが消化性に与える影響について解説する。

生息水温と体温

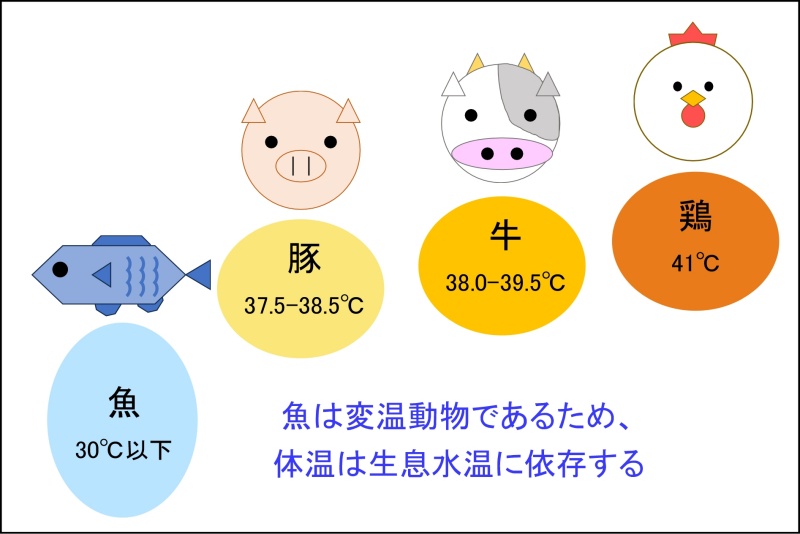

魚タンパク質が他のタンパク質よりも分解されやすく、人工胃液に消化されやすいことは別のページで解説した1)が、その理由としてタンパク質構造の柔軟性が考えられる。魚貝類は変温動物で環境水温とほぼ同じ体温を示す。魚貝類が生息する水温は0ºCから熱帯や温帯の夏季の沼湖などの例外を除けば30ºC以下で、海産食用魚の多くは20ºC以下が適水温(体温)であり2)、35ºC程度の恒温の哺乳類とは大きく異なる(図1)。

タンパク質の構造と消化性

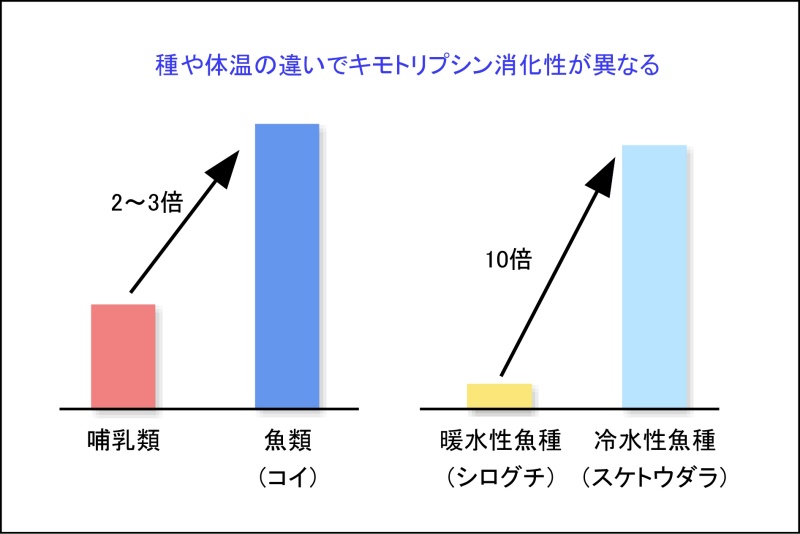

一般的に、生体内の代謝速度は10ºC低下すると約半分にまで低下する。しかしながら、魚類は低体温においても哺乳類と同じような代謝速度を保っている。その理由は、生体内の代謝を司るタンパク質の構造が魚類では哺乳類に比べて柔軟にできており、低温でも代謝反応を行えるようにできているからである。このような魚類タンパク質の構造の柔軟性が、その消化性を大きくしていると考えられる。 消化酵素であるキモトリプシンによるタンパク質の分解速度は消化性の指標としてよく用いられる。例えば、筋運動に深く関わるミオシンについてみると、魚類コイのミオシンをキモトリプシンで消化すると、その速度は哺乳類のものより2〜3倍大きい値となる3)。また、ミオシンの消化性は魚種によっても大きな差がある。例えば、水温が2~10ºCの低水温に生息するスケトウダラ4)のミオシンの35ºCにおけるキモトリプシン消化性は、20ºC程度の中温域に生息するシログチのそれに比べて約10倍高いことが示されている(図2)5)。

生息水温や体温の違いにより、タンパク質の分解されやすさが異なることを紹介した。食材や魚種の違いによっても体内に摂取してからの消化吸収効率の違いがあることが想像できる。体調や状況に応じて消化性の異なる食品を食べることも面白いのではないだろうか。

<参考資料>

1)お魚たんぱく健康研究会HP.重点研究テーマ 魚の消化性のすばらしさ.魚タンパク質の消化性の高さ.

https://www.fishprotein.net/priority_research/d0005/

2)田村保編.魚類生理学概論.恒星社厚生閣.(1991).

https://www.kouseisha.com/book/b212198.html

3)加藤早苗,今野久仁彦.キモトリプシン消化性からみたコイミオシンの構造特性. 日本水産学会誌 56 (11), 1877-1883 (1990).

https://doi.org/10.2331/suisan.56.1877

4)一般社団法人漁港漁場漁村研究所.平成31年度水産基盤整備調査事業 北方海域広域分布資源を対象とした漁場整備方策検討調査研究報告書 スケトウダラ編.(2020).

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/houkokusho/attach/pdf/H31houkokusho-17.pdf

5)Satoh, Y., Nakaya, M., Ochiai, Y., & Watabe, S. Characterization of fast skeletal myosin from white croaker in comparison with that from walleye pollack. Fisheries Science 72, 646-655 (2006).

https://doi.org/10.1111/j.1444-2906.2006.01195.x

ご入会について

世の中にお魚たんぱくの素晴らしさの理解を広げ、健やかな社会を実現するための情報プラットフォームです。魚肉普及と水産加工の発展に積極的に関わる意志ある法人・団体と個人、様々な方の入会をお待ちしております。是非ともこの研究会にご参加ください。