食事誘発性熱産生(DIT)

2025.02.13

ここではタンパク質の食事誘発性熱産生について紹介する。

エネルギー代謝

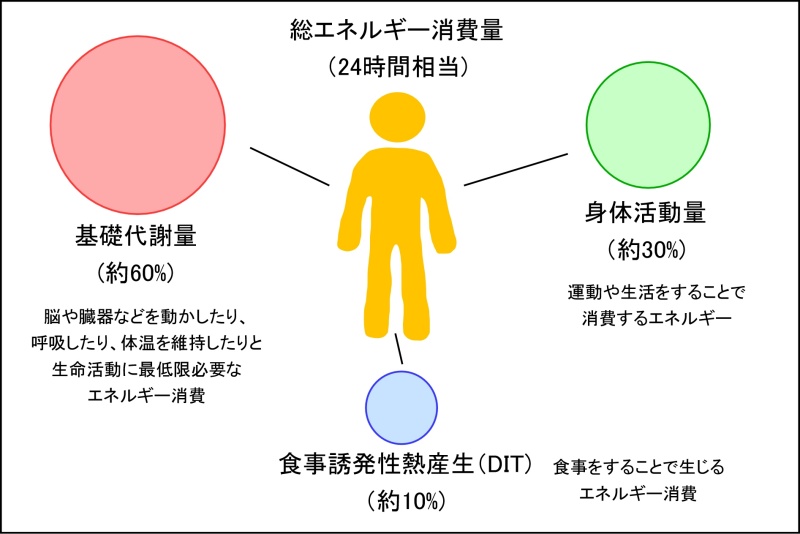

人の総エネルギー消費量(24時間相当)は、主に基礎代謝量(約60%)、身体活動量(約30%)、食事誘発性熱産生(DIT:Diet Induced Thermogenesis)(約10%)の3つに分類される(図1)1)。脳や臓器などを動かしたり、呼吸したり、体温を維持したりと生命活動に最低限必要なものが基礎代謝である。基礎代謝量は主に体格に依存するため、個人差が大きい反面、特定の個人では日々の変化は大きくない。身体活動量は運動や生活をすることで消費するエネルギーで、当然活発に動く人や運動をする人でその消費量が大きくなる。DITは食事をすることで生じるエネルギー消費で、総エネルギー消費量の10%と他の二つよりも影響度が低いようにも見えるが、1日に2000 kcal消費する場合には200 kcal分に相当すると考えると無視できない数字ではないだろうか。また、食事の内容によりDITは左右されるため、1日3回もエネルギー消費量をコントロールするチャンスがあることも見逃せない。

栄養素ごとのDIT

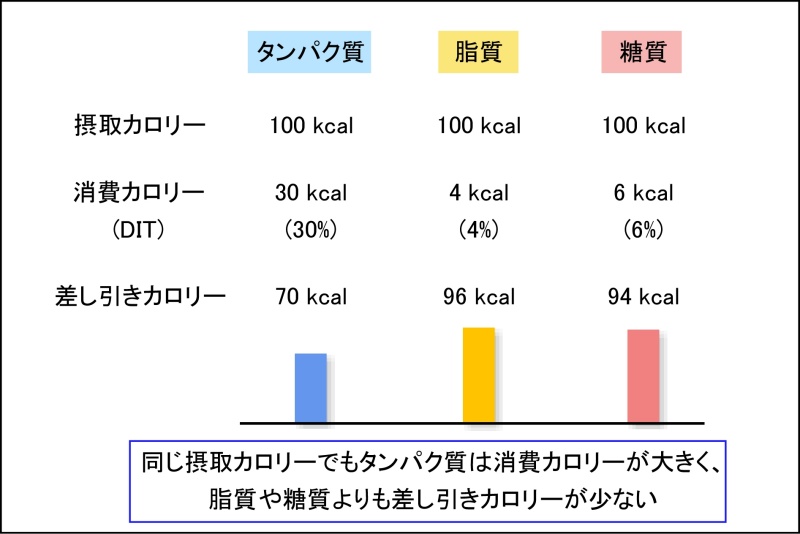

DITは食品を摂取することによって体温が上昇する現象であるが、2つの構成要素から成る。味覚、嗅覚などの口腔内感覚神経系を介するエネルギー代謝による上昇と食品の消化吸収と同化の過程による上昇である2)。匂いや味などの「非エネルギー性食品成分」が感覚神経刺激を介して、熱を産生する褐色脂肪組織(BAT:Brown Adipose Tissue)を活性化させることも明らかとなってきた。一方で、消化吸収で発生するエネルギー消費は食事の質と量に依存する。単独の成分だけで見ると、タンパク質、脂質および糖質のDITは摂取カロリーに対してそれぞれ30、4、および6%と大きな差が認められる(図2)3)。3つの成分の中ではタンパク質の構造が最も複雑であるため、エネルギーが消費されると考えられる。同じ100 kcalのエネルギーを摂取した場合でもDITの差があることで差し引きカロリーはタンパク質が最も少なくなる。肥満防止のためにタンパク質の比率を高めることは理に適っている。総カロリーが同じであればタンパク質の比率を高くすることで、DITによるカロリー消費が生じ、筋肉がつきやすくなることで基礎代謝量も上がることが期待されるためである。ただし、過剰な摂取は単純に摂取カロリーが高まってしまうため、各成分の摂取バランスにも注意が必要である。

咀嚼によるDIT増加

DITを増加させたり、BATを活性化させたりする因子はいくつか知られており、生活スタイルや食生活に工夫をするとエネルギー代謝をコントロールすることも可能である。一例として咀嚼回数が挙げられる。いくつかの研究により咀嚼回数が多いほど、DITが増加することが明らかにされている4,5)。「よく噛んで食べる」ことの大切さが裏付けられた研究結果だと言えるだろう。

食品中の成分や食べるタイミング、運動習慣などによってもDITが変動することが知られているが、それらはまた別の機会に紹介する。

<参考資料>

1)厚生労働省.e-ヘルスネット.身体活動とエネルギー代謝.

2)河田照雄. エネルギー代謝・体熱産生と食品機能.脂質栄養学 23.1 (2014): 7-15.

https://doi.org/10.4010/jln.23.7

3)厚生労働省.食生活改善指導担当者テキスト.2021.

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03k-04-06.pdf

4)濱田有香, 林直亨. 食べる速さが食事誘発性体熱産生に与える影響. 体力科学 65.3 (2016): 287-295.

https://doi.org/10.7600/jspfsm.65.287

5)Hamada, Y., Kashima, H., & Hayashi, N. The number of chews and meal duration affect diet‐induced thermogenesis and splanchnic circulation. Obesity 22.5 (2014): E62-E69.

https://doi.org/10.1002/oby.20715

ご入会について

世の中にお魚たんぱくの素晴らしさの理解を広げ、健やかな社会を実現するための情報プラットフォームです。魚肉普及と水産加工の発展に積極的に関わる意志ある法人・団体と個人、様々な方の入会をお待ちしております。是非ともこの研究会にご参加ください。